https://big5.sputniknews.cn/20250416/1065023298.html

技術轉型讓中國成為歐洲汽車業創新源泉

技術轉型讓中國成為歐洲汽車業創新源泉

俄羅斯衛星通訊社

... 2025年4月16日, 俄羅斯衛星通訊社

2025-04-16T22:51+0800

2025-04-16T22:51+0800

2025-04-17T00:03+0800

中國

歐洲

汽車

評論

https://cdn.sputniknews.cn/img/101736/94/1017369425_0:119:1024:695_1920x0_80_0_0_6b877b192c224663c05c7011459a553d.jpg

文章拿一個笑話做開頭。二十年前德國工程師們曾互相開玩笑說中國合資夥伴展示的新車原型就是從德國車型的廣告圖片上剪下來後粘貼而成的。一家德國汽車公司的高級軟件工程師向英國《金融時報》表示:“他們沒有自己的創新,他們只是抄襲。”就在不久前,還是這位工程師收到了一份本公司計劃開發的未來汽車操作系統所需的功能列表。它竟全盤抄襲了中國電動汽車製造商已經向市場提供的功能。歐盟對中國企業的成功感到震驚,去年決定對中國電動汽車徵收高達 45% 的關稅。但現在,除了保護措施之外,布魯塞爾和汽車行業正在制定一種新的方法:歐洲正在尋求從中國的專業知識中獲得好處。歐洲公司越來越多地與中國競爭對手達成協議,以在軟件、電池和自動駕駛系統等關鍵領域保持領先地位。正是這些領域將決定著汽車行業的未來。大眾、梅賽德斯-奔馳、Stellantis 和寶馬已與中國公司簽署了技術轉讓協議。歐盟委員會在上個月發佈的行業“行動計劃”中提議,要求進入歐盟市場的中國企業與歐洲公司組建合資企業或轉讓部分技術許可。如果這些提議得到滿足,這將標誌著近幾十年來經濟史上的一個重大轉折。幾十年來外國公司如果想進入中國市場就必須與中國合作夥伴分享技術。北京的這一做法一直讓投資者們感到不滿。但如今,歐洲自己卻在利用同樣的工具,以趕上中國的創新。業界領袖一致認為,歐盟的這一計劃意味著歐洲已經是在公開承認,歐洲汽車製造商需要幾十年後成立的公司的技術。“我們高估了自己,低估了別人,”瑞典初創公司 Einride 的創始人兼首席執行官羅伯特·福克 承認,“我們是時候醒悟了。”Einride 是世界上第一家在 2019 年將全自動卡車投入公共道路行駛的公司。在汽車行業劇烈動蕩的背景下,歐洲企業紛紛將目光轉向中國。由於成本上升和環境監管壓力,對歐洲汽車的需求微乎其微,而中國汽車行業面臨產能過剩。一些行業領袖認為,歐盟本身應對當前局勢負責。一位歐盟官員表示:“歐洲先是搬起石頭砸自己的腳,然後又指責中國有槍”。他指的是,中國計劃逐步淘汰內燃機、實施嚴厲的排放處罰以及放棄使用廉價的俄羅斯能源。 他們還警告說,對中國電動汽車徵收關稅將使技術轉讓變得更加困難。梅賽德斯-奔馳公司總裁兼歐洲汽車製造商協會 ACEA 主席康林松(Ola Kallenius)表示,歐洲最容易受到保護主義加劇的影響,因為歐洲企業從全球化中獲益最多。俄羅斯衛星通訊社不對轉載自外國媒體的信息負責。

https://big5.sputniknews.cn/20250320/1064593356.html

https://big5.sputniknews.cn/20250325/1064675953.html

歐洲

俄羅斯衛星通訊社

feedback.cn@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

2025

News

cn_CN

俄羅斯衛星通訊社

feedback.cn@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

俄羅斯衛星通訊社

feedback.cn@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

中國, 歐洲, 汽車, 評論

技術轉型讓中國成為歐洲汽車業創新源泉

2025年4月16日, 22:51 (更新: 2025年4月17日, 00:03) 評論

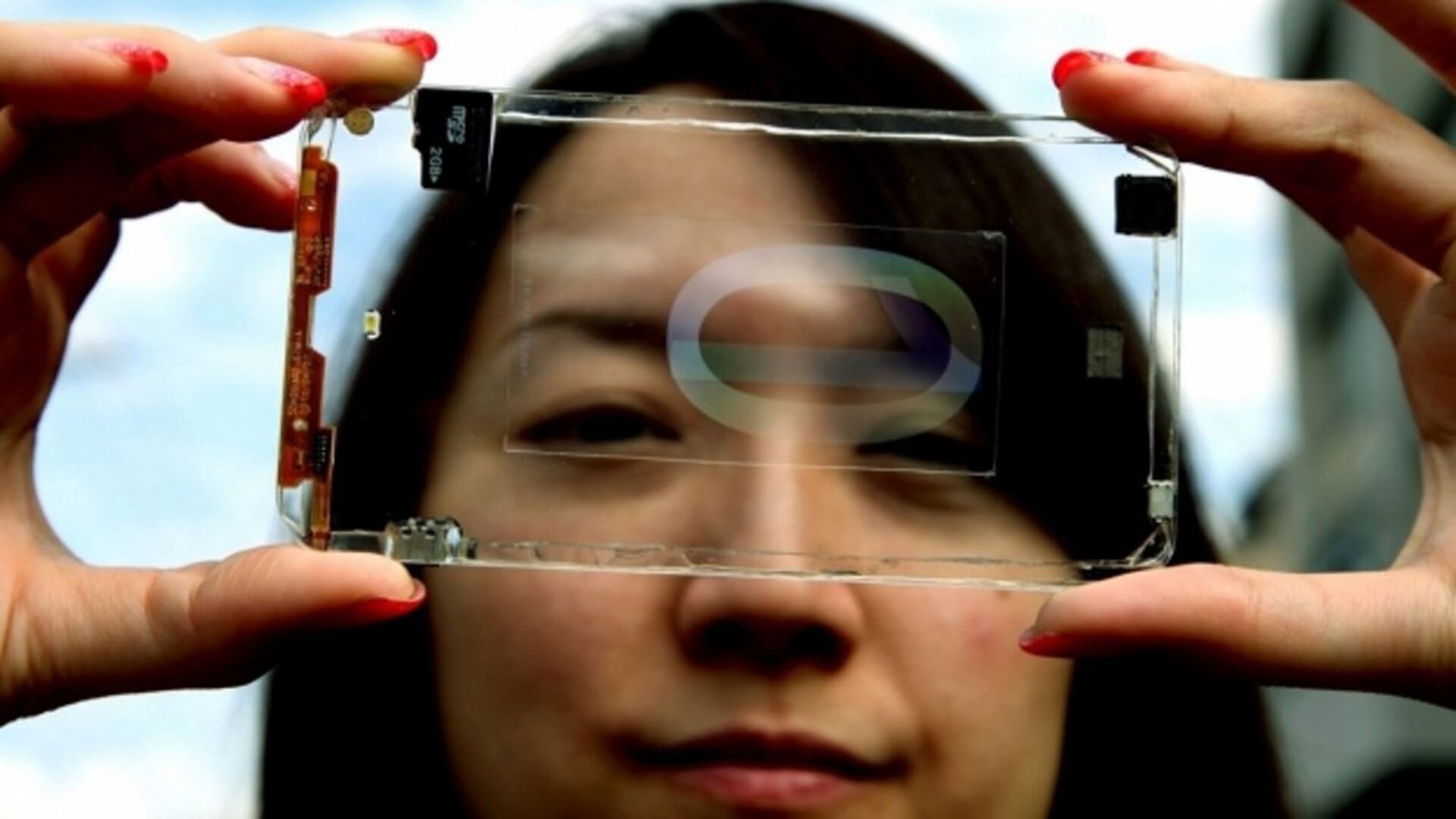

全球汽車行業目前正在經歷巨大變革。如果說以前技術領導地位無疑屬於西方的話,那麼今天情況已經發生了根本性的變化。中國正在從一個從前的“學生”轉變為能提供先進技術解決方案的源頭,尤其是在電動汽車和數字平台領域。這些變化不僅給歐洲帶來了經濟挑戰,也帶來了戰略性的問題,即如何在不把自己隔絕於世的條件下仍能保持競爭力,以及歐洲製造商在全球汽車行業新架構中可以扮演怎樣的角色。《金融時報》最近刊文就此話題給出了自己的分析和看法。

文章拿一個笑話做開頭。二十年前德國工程師們曾互相開玩笑說中國合資夥伴展示的新車原型就是從德國車型的廣告圖片上剪下來後粘貼而成的。一家德國汽車公司的高級軟件工程師向英國《金融時報》表示:“他們沒有自己的創新,他們只是抄襲。”就在不久前,還是這位工程師收到了一份本公司計劃開發的未來汽車操作系統所需的功能列表。它竟全盤抄襲了中國電動汽車製造商已經向市場提供的功能。

歐盟對中國企業的成功感到震驚,去年決定對

中國電動汽車徵收高達 45% 的關稅。但現在,除了保護措施之外,布魯塞爾和汽車行業正在制定一種新的方法:歐洲正在尋求從中國的專業知識中獲得好處。

歐洲公司越來越多地與中國競爭對手達成協議,以在軟件、電池和自動駕駛系統等關鍵領域保持領先地位。正是這些領域將決定著汽車行業的未來。大眾、梅賽德斯-奔馳、Stellantis 和寶馬已與中國公司簽署了技術轉讓協議。

歐盟委員會在上個月發佈的行業“行動計劃”中提議,要求進入歐盟市場的中國企業與歐洲公司組建合資企業或轉讓部分技術許可。如果這些提議得到滿足,這將標誌著近幾十年來經濟史上的一個重大轉折。幾十年來外國公司如果想進入中國市場就必須與中國合作夥伴分享技術。北京的這一做法一直讓投資者們感到不滿。但如今,歐洲自己卻在利用同樣的工具,以趕上中國的創新。

業界領袖一致認為,歐盟的這一計劃意味著歐洲已經是在公開承認,

歐洲汽車製造商需要幾十年後成立的公司的技術。

“我們高估了自己,低估了別人,”瑞典初創公司 Einride 的創始人兼首席執行官羅伯特·福克 承認,“我們是時候醒悟了。”Einride 是世界上第一家在 2019 年將全自動卡車投入公共道路行駛的公司。

在汽車行業劇烈動蕩的背景下,歐洲企業紛紛將目光轉向中國。由於成本上升和環境監管壓力,對歐洲汽車的需求微乎其微,而中國汽車行業面臨產能過剩。

一些行業領袖認為,歐盟本身應對當前局勢負責。一位歐盟官員表示:“歐洲先是搬起石頭砸自己的腳,然後又指責中國有槍”。他指的是,中國計劃逐步淘汰內燃機、實施嚴厲的排放處罰以及放棄使用廉價的俄羅斯能源。 他們還警告說,對中國電動汽車徵收關稅將使技術轉讓變得更加困難。梅賽德斯-奔馳公司總裁兼歐洲汽車製造商協會 ACEA 主席康林松(Ola Kallenius)表示,歐洲最容易受到保護主義加劇的影響,因為

歐洲企業從全球化中獲益最多。

他說:“許多人難以接受中國創新這一新的現實”。他解釋說,這可能是由於“傲慢或天真”,或認為“只有自由社會才能產生真正的創新”。瑞士AutoForm公司中國區總裁克里斯托夫·韋伯告訴英國《金融時報》:“在軟件競爭方面,西方品牌已經嘗試過,但基本上都失敗了。”然而,他們在心理上仍不能接受中國這個領導者。

京公網安備11010502053235號

京公網安備11010502053235號