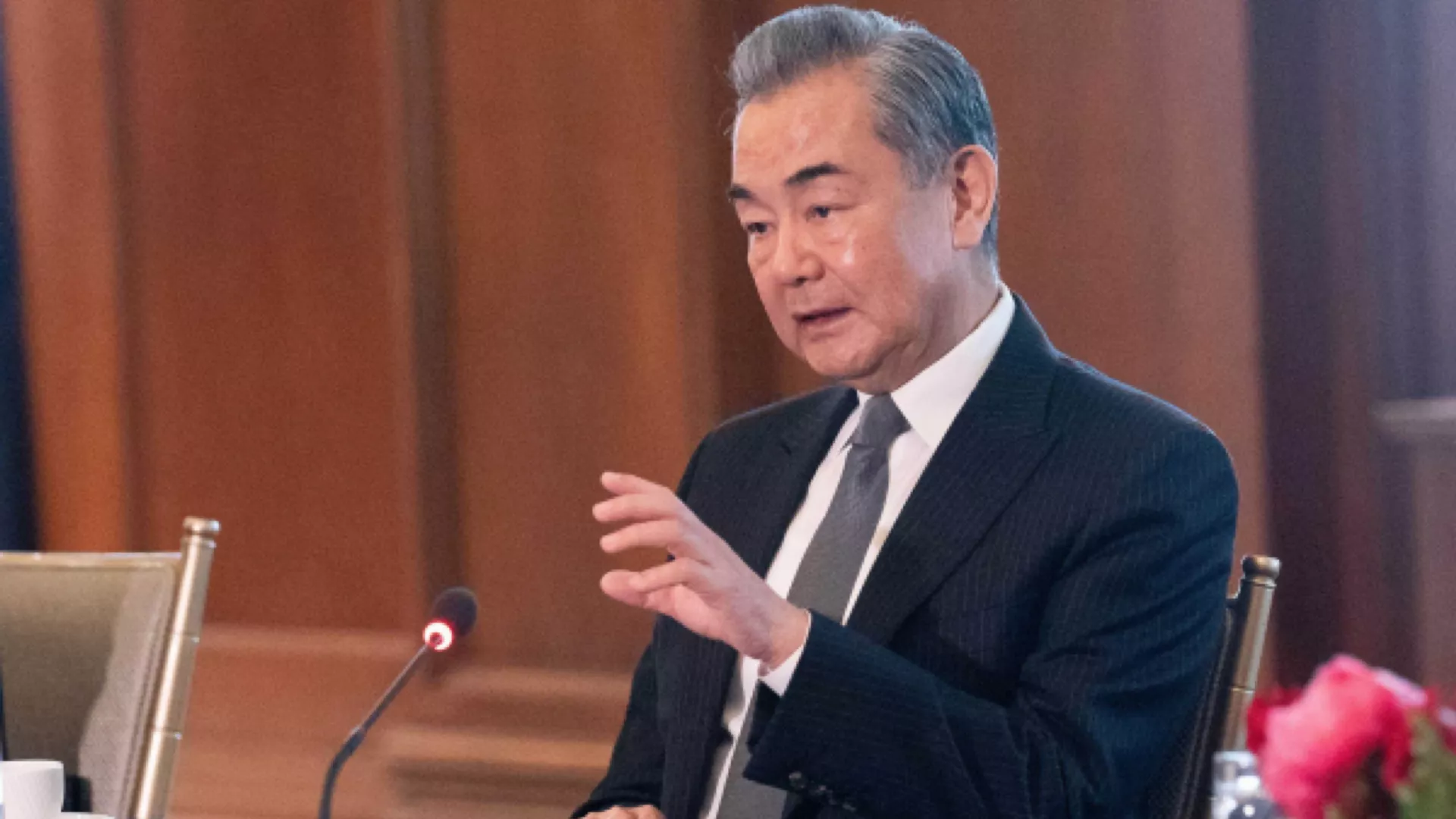

“自去年中美元首巴釐島會晤以來,美國並沒有按照雙邊商定的政策步驟來落實,導致兩國關係不僅沒有朝著元首會晤所設定的緩和方向發展,反而持續緊張且日趨惡化。從中方的角度來看,目前中美關係面臨的最重要議題是需重新回到巴釐島會晤所設定的方向上,只是近一年的時間都沒有出現這一趨勢。但是根據近期中美間的互動情況來看,似乎出現了一種與過去下滑趨勢不一樣的變化,顯示出兩國確確實實有在致力於改善雙邊關係,並且這種趨勢非常明顯。所以此次訪問期間,王毅外長也提出了兩國關係‘重返巴釐島’的路徑。按照雙方的估計以及所表達的意願來看,大家所期待的兩國最高領導人的第二次會晤應該是能夠預期的。毫無疑問,王毅外長訪美以及與拜登、布林肯和沙利文的會談也表明,中美關係的緩和趨勢已經形成。總體上,中美對於雙邊關係重回正軌的意願都較為強烈,兩國關係在可預見的未來內也是較為樂觀。”

“這些步驟包括減少或完全停止與台灣有關的反華言論,停止在技術領域對中國施壓。中國也在期待恢復正常的貿易關係,首先是解除對一些中國商品的銷售和美國商人在華投資的禁令。迄今為止美國只是避免一些嚴厲的反華言論,而沒有採取任何實際行動。從王毅的表述中可以知道,現在的情況不會僅僅局限於一些聲明。‘自動駕駛’是指在美國沒有採取任何重要措施的條件下兩國領導人會面,但事實上並沒有甚麼可討論的,因為沒有任何中方期待的美方建議。王毅在華盛頓解決的最重要問題是,如果兩國領導人舉行個人會晤,拜登是否會有一點積極的表態,如果沒有這種表態,或者在解決中方關切方面沒有取得進展,那麼就意味著會晤本身不會出現中方期待的結果。”

“結果當然是可以預見的。由於雙邊關係沒有任何進展,中國不得不試圖與美國達成一致並開始更廣泛的對話。同時還可以預見,美國未必能做出甚麼重大讓步。拜登政府執政時期不會有甚麼重大改善。拜登離開白宮後也不一定會發生這種情況;相反,兩國關係的不確定性會越來越大。美國看到局勢可能對自己不利。奇怪的是,美國介入了中東衝突。中國堅定認為巴勒斯坦和以色列之間必須停火,而且中國的立場也得到了聯合國的肯定。雖然形式上它被稱為‘中東倡議’,但聯合國最終文件中的大部分內容都是由中國提出的。中國也因此加強了自己的外交地位。如果美國減少對中國的壓力,那麼中國的實力會更強。美國現在不會讓中國的實力增強。 此次華盛頓的一系列會談就證明瞭這一點。”