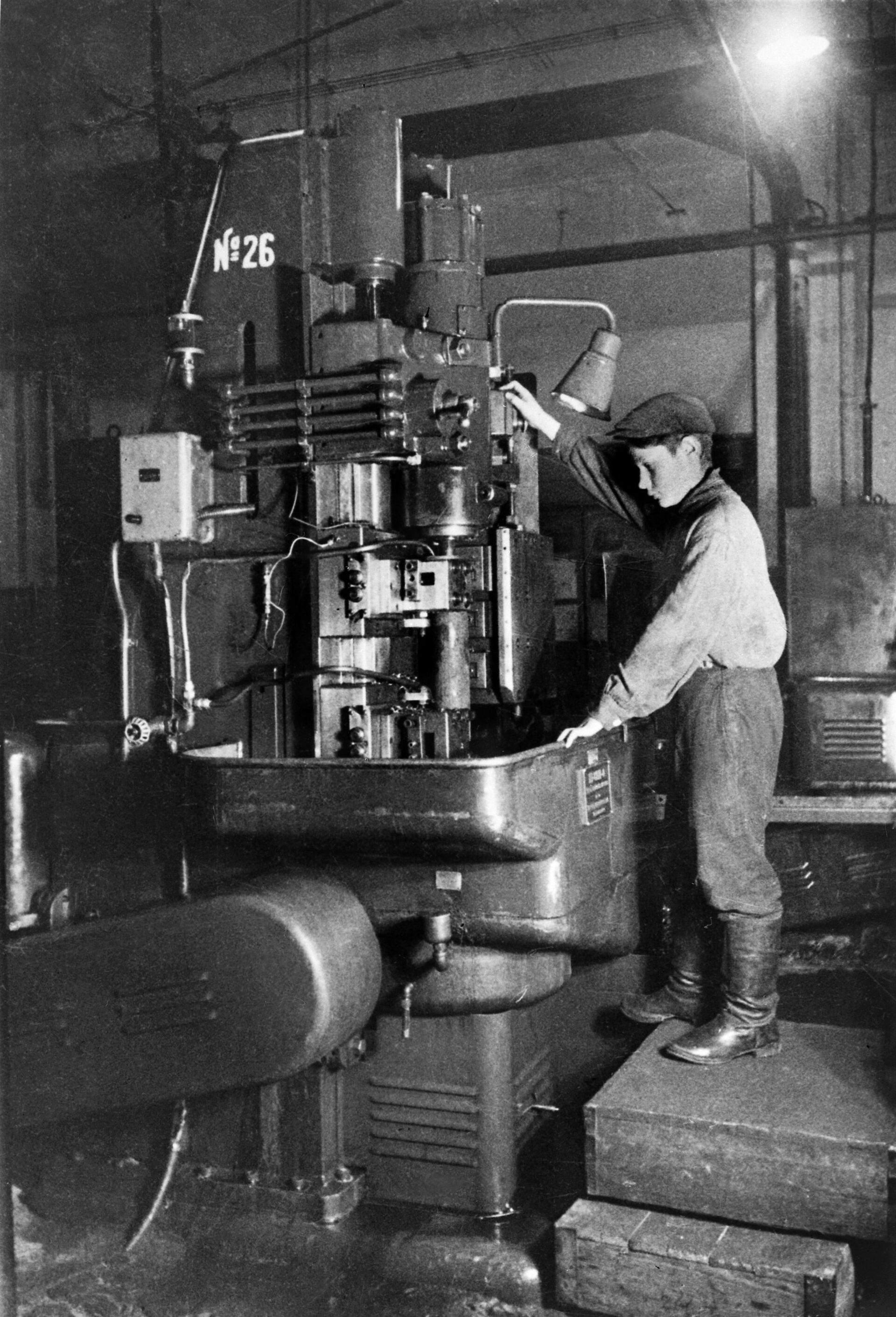

孩子們和大人一樣,在敵後方為解放祖國而戰鬥。這並非罕見事例。他們或是游擊隊伍中的通信員,消滅德軍裝備和糧庫,或將戰場上遺留的槍彈收起來交給游擊隊員,或者去完成其他任務。

在俄羅斯南部地區的別爾哥羅德州格賴沃龍鎮,矗立著衛國戰爭期間遇難的3位英雄的紀念碑。他們中年齡最大的僅有16歲。當地學生科里亞·希尼岑、別佳·伊戈納金科和米佳·巴里茨基決定組織起來,打擊敵人。他們將步話機藏在地下室,在城中散髮蘇聯情報局的戰報,收集德軍指揮部和倉庫的位置信息。游擊隊員根據他們提供的坐標,打擊城中德軍宿營車隊。1941年11月4日,這些年輕的地下工作者被捕了。希特勒分子用3天時間拷打他們,要求他們供出與游擊隊員的聯繫頻道,但一無所獲。3位好朋友被吊死在他們上學的校園裡。現在,此地為他們竪起了紀念碑。

據別爾哥羅德記者和邊疆研究員奧利嘉·謝維麗娜向衛星通訊社介紹,德軍的殘暴沒有邊界,無論老人還是孩子,都是他們迫害的對象。她向我們舉出另外一件與佔領格賴沃龍鎮法西斯分子相關的歷史。

她說:

“蘇聯士兵解放格賴沃龍鎮時發現了一口井,井中裝滿了孩子的屍體。原來,附近有一家德軍醫院,從當地孩子身上抽血輸給受傷的德軍士兵和軍官。然後,將孩子們的屍體拋入井中。”

奧利嘉·謝維麗娜給衛星通訊社編輯部送來她的新作:《別爾哥羅德人:戰爭年代》。她向我們介紹被戰爭傷害的同鄉命運。

據作者介紹,這本書的主要內容源於戰爭目擊者和戰爭老兵對事件的回憶。

她說:

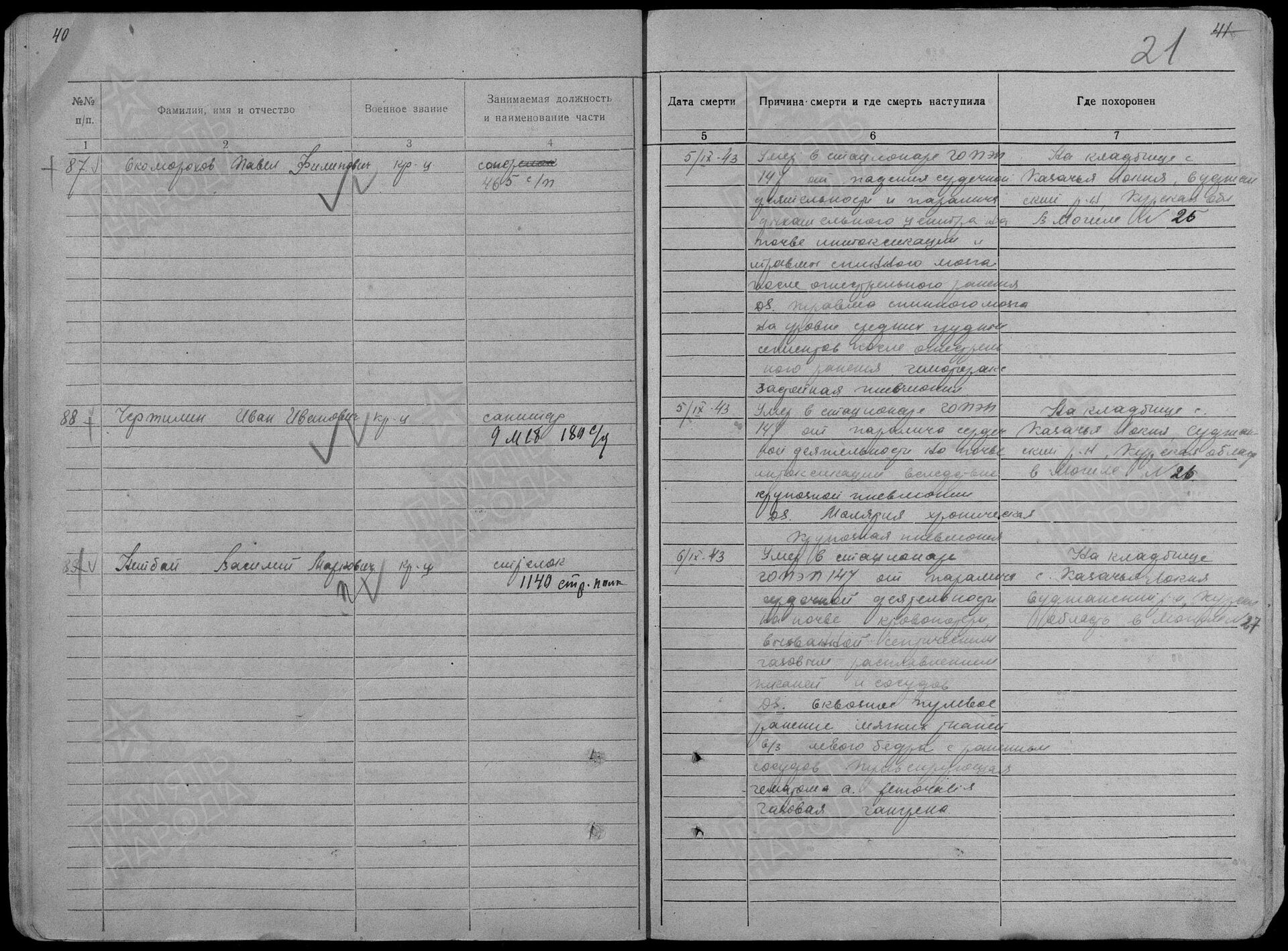

“在與退休老人嘉琳娜·斯科莫洛霍娃交流時,我提及戰爭的事情。當時,嘉琳娜是小學生。她回憶時強調,戰爭對留在佔領區的孩子是多麼的殘酷,熬過偉大衛國戰爭中持續時間最長之一的庫爾斯克大戰是多麼的痛苦。據她介紹,戰爭爆發前,父母共有4個孩子,父親是校長,他奔赴前線時,媽媽懷著第5個孩子。”

嘉琳娜·斯科莫洛霍娃在《別爾哥羅德人:戰爭年代》一書中回憶道:

“1942年春,白喉和猩紅熱疫情肆虐。當時沒有藥物,孩子們紛紛死去,我的小弟弟熱尼亞也走了。一年後,姐姐瓦莉婭因傷寒離開了人世。

1943年5月,老百姓受命離開居住地德米特里耶夫卡村,庫爾斯克會戰開始了。我們大家緊急撤往彼納河一側。媽媽懷孕9個月,再加上我們3個孩子,大的才剛滿14歲,小的只有3歲。我們無處安身,也不知道還能不能回來。匆匆趕到上彼納村,到處敲門、到處都塞滿了難民。在幾乎失去希望之際,還是被一戶人家收留了。但屋內已經住進了兩戶,再加上自家的4口人,院子里還躺著傷病戰士。我們在戰士食堂吃了晚飯,然後睡在雞捨中。儘管如此,我們都非常的高興。晚上,媽媽開始絞痛。

第二天,媽媽生了小男孩。士兵們在院子里靜靜地交談著,回憶自己的孩子。大家給媽媽送來禮物,有的拿來一塊糖,有的送來肥皂。大家決定,給孩子起名科里亞。

儘管周邊一片死寂,臟亂和血跡斑駁,但所有人都相當的友善和彼此同情。分享最後一塊食物,無需召喚就過來提供幫助。孩子面臨苦難與死亡,但他們並未被拋棄,也不感覺孤獨。士兵們將小孩子抱在懷中,教半大孩子有用的技能,將自己的食物分給孩子,請他們吃糖。牛奶給所有孩子均分,彼此之間互相信任。戰爭將大家結成一個大家庭,每個人都有關心他人的責任感。”

童時記憶最為深刻,有的已深埋潛意識之中。伴隨年齡的增長,孩提時代的鏡頭會時不時的跳出。嘉琳娜·斯科莫洛霍娃在《別爾哥羅德人:戰爭年代》書中回憶道:

“爸爸從前線郵回信件,詢問家中的事情,並承諾盡快回家。每到晚上,反復閱讀信件,媽媽總是哭泣。我當時認為,是這些信件給媽媽帶來了眼淚,我將它們扔到爐子里。後來前線不再寄來信函。媽媽甚麼也沒說,但我能猜到,爸爸不在了。

生活非常的艱難。媽媽工作的地方,工資是每天1升半的湯。我們帶著小鋁桶,盛入帶有魚腥的稀湯,隨時都有飢餓感。春天時,我們去掏鳥巢中白嘴鴨蛋,去採集椴樹嫩葉,到集體農莊田地裡挖幾近腐爛的土豆烤小餅。

我非常想學習,總是問媽媽甚麼時候可以去學校。按斯大林的命令,只有滿7歲的孩子才能去上學。我不想等到生日那天,直接推開教室的門,驚恐之中高喊:“我來上學,我已經7歲了!”女教師微笑著讓我坐到課桌旁。

學校、師範學院,不知不覺中學生時代過去了。畢業後,我去戰前父親任校長的學校工作,這是我作為女兒對父親的責任。我想,父親應為我感到驕傲。”

5月9日,俄羅斯慶祝1941-1945年偉大衛國戰爭勝利76週年。由此,我們向大家介紹了奧利嘉·謝維麗娜《別爾哥羅德人:戰爭年代》中的片段內容,以饗讀者。

京公網安備11010502053235號

京公網安備11010502053235號